粉じんや有機溶剤・鉛・特定化学物質など、一定の有害物質を使用または発生する事業場では、作業環境測定が義務付けられています。一般的には作業環境測定機関などに委託することが多いので、騒音を除けば実際に事業場自身で測定・評価をすることは少なく、主に最終結果である「管理区分」を見て、その改善対策を検討することになると思います。

この「管理区分」は、どのように決定され、どのような意味を持っているのでしょうか? 簡単に見てみたいと思います。

A測定とB測定

管理区分を決定するには、多くの場合でA測定とB測定というそれぞれ違った目的を持つ測定を行います。それぞれ以下のようになります。

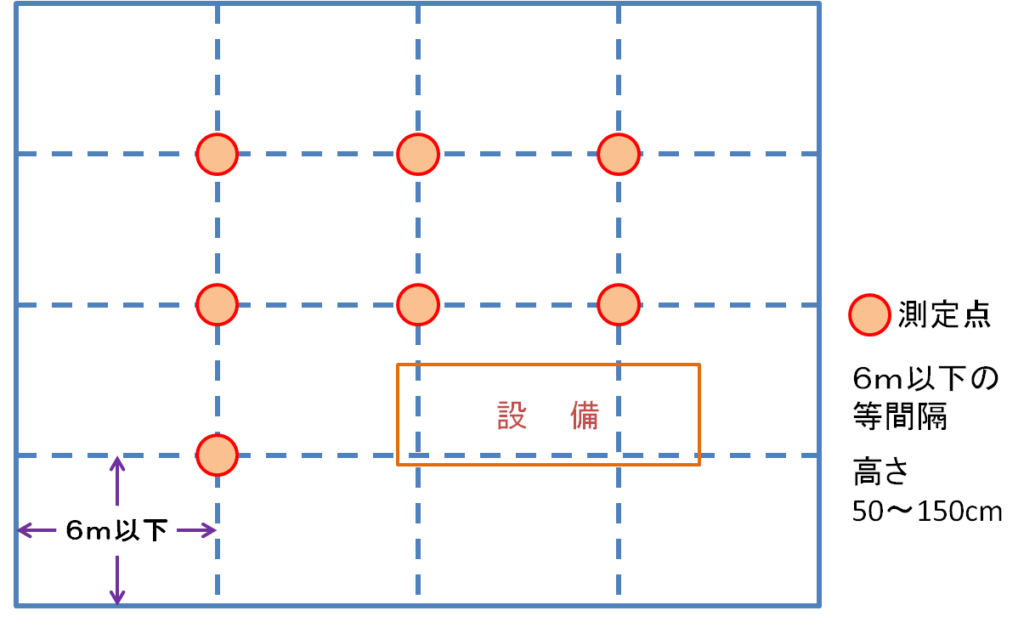

- A測定・・・有害物質濃度の空間的・時間的な変動の平均的な状態を評価するために行う。労働者の行動範囲や設備の配置などを考慮して作業場内に区域(単位作業場所)を区切り、その中に6m以下の等間隔で引いた線の交点を測定点とする。5点以上の測定点で測定する。

- B測定・・・A測定では評価しきれない変動による高濃度暴露の可能性を評価するために行う。単位作業場所の中で作業者のばく露が最も高くなると考えられる場所と時間帯において10分間の平均濃度を測定する。A測定を補完するために行うもので、移動作業・間けつ作業・近接作業などA測定だけでは高濃度ばく露を見逃す恐れがある場合に行います。

A測定結果の統計的処理

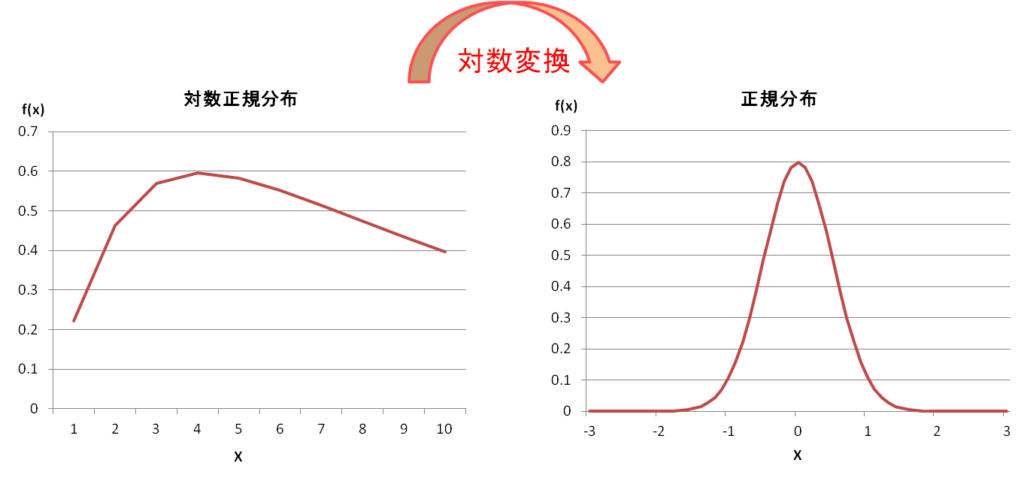

空気中の有害物質の濃度分布はバラツキが多く、対数分布になります。これでは評価しにくいので、これを対数変換して正規分布にします。横軸(X軸)を実測値ではなくて、実測値の指数(底10)で表すことになります。

上図は、濃度分布の対数変換のイメージです。測定データを対数変換して、正規分布の理論で統計処理をします。濃度のバラツキや平均を評価するために、幾何平均・幾何標準偏差を用います。大きなバラツキがある場合には、通常の算術平均では大きな値に引きずられて正しく評価できないためです。

- 算術平均(相加平均)=(和)÷(足した個数)

- 幾何平均(相乗平均)=(積)^(1/かけた個数)➡(かけた個数)乗根

極端な例:10 , 100 , 1000 の3つのデータ

算術平均 → (10 + 100 + 1000) ÷ 3 = 370 ➡ 1000に寄った値になる

幾何平均 → (10 × 100 × 1000) ^ (1/3) = 1000000 ^ (1/3) = 100 = 10^2

➡ (log10 + log100 + log1000) ÷ 3 = (1 + 2 + 3) ÷ 3 = 2

➡ 10^2の指数2と一致

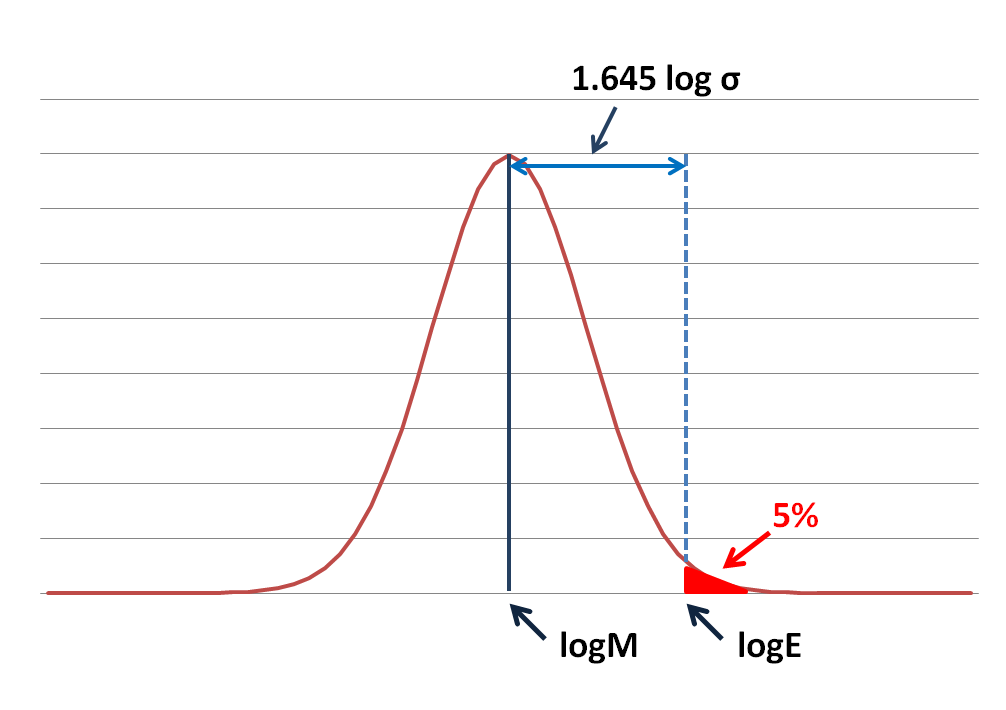

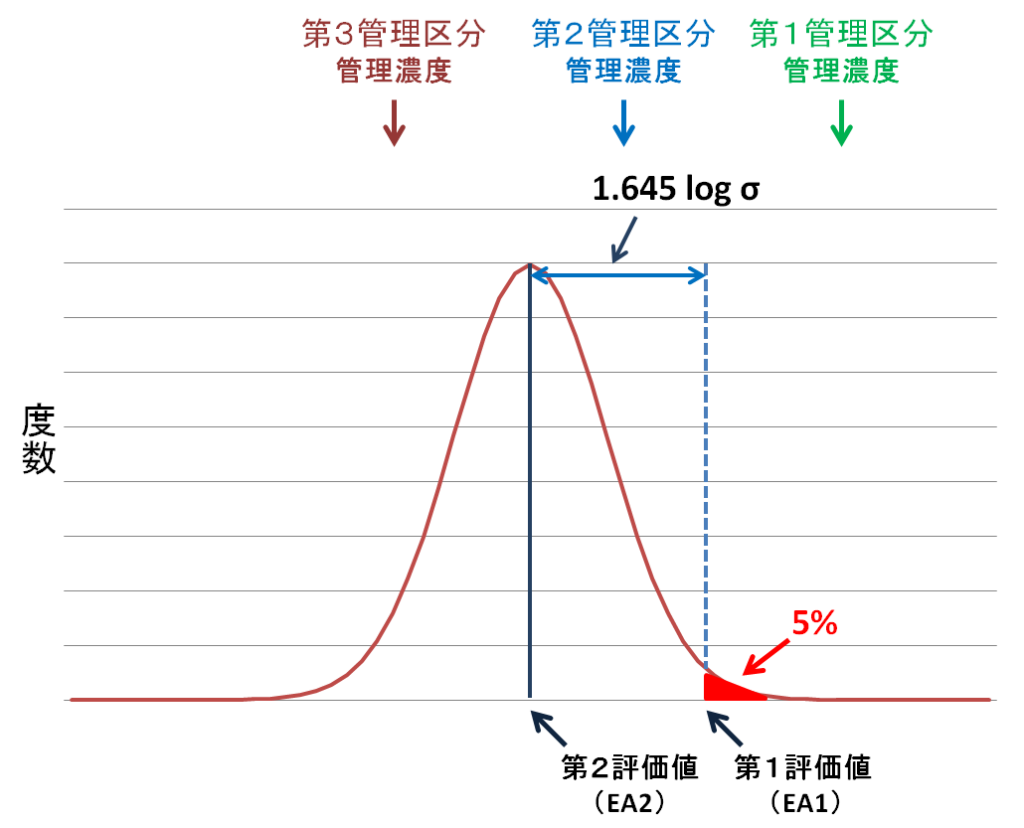

このように各測定値の対数の平均値を計算し、その平均値の指数をとったものが幾何平均になります。ややこしい計算式は割愛しますが、測定データの幾何平均をM、幾何標準偏差をσ、高濃度側5%(の度数≒出現率)の濃度値をEとすると、以下のように推定することができます。

ここから、濃度分布の高濃度側5%である第1評価値(EA1)と算術平均の推定値である第2評価値(EA2)を求めます。詳しい計算式は、こちらの「作業環境評価基準」に示されています。

作業環境の評価

管理濃度は、作業環境測定結果から管理区分を決定するための指標で、労働安全衛生法第65条の2「作業環境測定結果の評価等」に基づく「作業環境評価基準」の別表に掲げられています。この管理濃度と第1評価値(EA1)・第2評価値(EA2)を比較することで管理区分を決定します。

管理区分

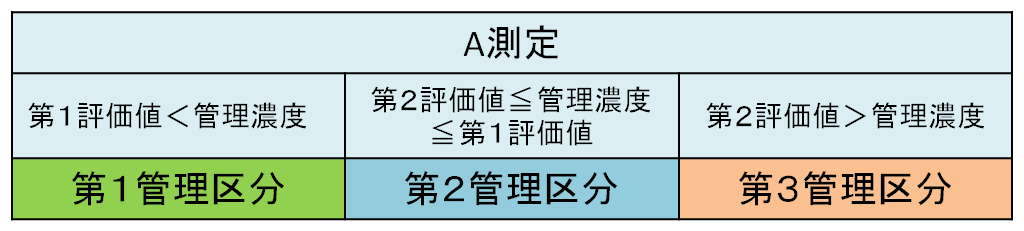

まず、A測定のみを行った場合の管理区分は以下のようになります。

- 第1管理区分・・・第1評価値 < 管理濃度

- 第2管理区分・・・第2評価値 ≦ 管理濃度 ≦ 第1評価値

- 第3管理区分・・・第2評価値 > 管理濃度

比較式で見ると少しわかりにくいですが、以下のイメージになります。

言い換えると次のようになると考えられます。

- 第1管理区分・・・濃度分布の高濃度側5%もしくはそれ以下のみが管理濃度を超える(95%以上の場所で管理濃度を超えない)場合で、適切といえる管理状態。

- 第2管理区分・・・第1管理区分と第3管理区分の間で、改善の余地のある状態。

- 第3管理区分・・・濃度分布の平均値(推定値)が管理濃度を超えてしまっており、改善を要する状態。

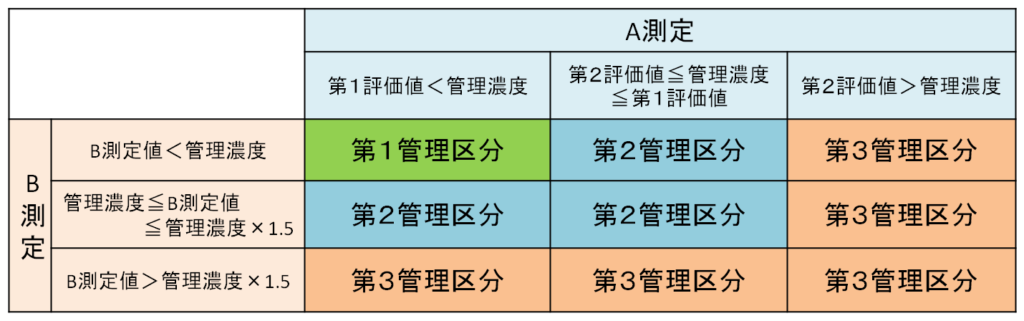

B測定を加えると、以下のようになります。

B測定値が管理濃度未満、すなわち、最もばく露濃度が高いと思われる状態でも管理濃度を超えない状態の場合は、A測定のみの管理区分と同じになっています。

まとめ

以上、数式などかなり省略した部分はありますが、おおよそ上述のようになります。

作業環境測定の評価は、色々な指標や複雑な計算式・統計処理が出てくるため分かりにくいところがありますが、管理区分の決定プロセスやその意義を知っておくだけでも理解が深まると思われます。